« Quand résonne le silence »… Cet oxymore, titre de la dernière exposition, du peintre Nicolas Delprat, révèle un monde où l’angoisse et le doute prennent le pas sur les certitudes.

Ce titre fait pendant à un oxymore célèbre de la littérature classique, cette fameuse « obscure clarté qui tombe des étoiles », tirade du Cid de Corneille qui renvoie, certes au jeu de la lumière et de l’obscurité, part importante du travail de Nicolas Delprat, mais aussi ouvre un univers narratif et fictionnel où s’écrit en palimpseste nos angoisses contemporaines…

Cette obscure clarté, ce silence qui résonne, nous entraîne vers des routes inconnues… Que garderons-nous en mémoire à mesure que nous avançons ?

Ce qui est frappant, avant tout autre chose, dans les toiles de Nicolas Delprat, c’est l’usage de la lumière. Une relation étroite s’institue avec elle. Celle-ci est omniprésente et de formes diverses, halos, éclairages, réflexions, fenêtres, ombres portées, ambiances. La seconde chose, aussi, une forte proximité avec un écran de cinéma qui est aussi un réceptacle de lumière…

« En travaillant avec la

lumière, le plus important pour moi est de créer l’expérience d’une pensée sans

mots, de faire quelque chose de réellement tactile à partir de la qualité et de

la sensation de la lumière. Celle-ci a une qualité intangible pourtant on la

sent physiquement. Souvent, les gens tendent la main pour la toucher. Mon

travail est fait de lumière ; il est centré sur la lumière en ce sens que

la lumière est présente, qu’elle est là. On ne peut pas dire qu’il est question

de lumière dans mon travail, ni qu’il s’agit d’en raconter l’histoire, c’est de

la lumière. La lumière n’est pas quelque chose qui sert à révéler, c’est la

révélation même »

James Turrel « Mapping spaces, New-York, Peter Blum, 1987

L’on

peut dire que la lumière est une condition nécessaire à la perception des

créations artistiques qui s’adressent au sens visuel, que ce soit les arts du spectacle,

la photographie, le cinéma et bien sûr les arts plastiques. La question de la

lumière constitue en soi une part prépondérante des interrogations et des

recherches de l’histoire de la peinture ;

songeons au Caravage, à Rembrandt ou Georges De La Tour, aux

Impressionistes… Nicolas Delprat s’inscrit dans la continuité de cette

interrogation.

Bien

que figuratif, le travail pictural de Nicolas Delprat trace son sillon dans les

pas des Minimalistes, notamment ceux de Dan Flavin et James Turrel. D’ailleurs,

il n’hésite pas à s’en inspirer ou à les reprendre comme dans « Dan Flavin, acrylique sur

toile, 2006 » . La lumière, en effet, revêt une importance primordiale dans

ses tableaux, les rapports entretenus avec celle-ci sont omniprésents.

Chez Nicolas Delprat, ce travail consiste

à matérialiser les résonnances de la

lumière. Il ne tente jamais de masquer les sources lumineuses, au contraire,

celle-çi sont bien décelable, présente dans la constitution de l’image. Ces

sources, néons, halos, projections, mais aussi lumières du ciel, brouillards,

brumes nous plongent dans une atmosphère ouateuse, incertaine, aux contours

souvent peu définis. Il en saisit les phénomènes vibratoires, l’instabilité.

|

| "Zone 26", courtesy@galerie Odile Ouizeman |

Turrel

parle de la lumière comme « la

révélation même ». Nicolas Delprat poursuit cette voie ; la

lumière chez lui devient effectivement révélation mais acquiert un statut

autre. Elle est le moyen par lequel les souvenirs refont surface, émergent de

notre inconscient.

« Nicolas Delprat

privilégie surtout une logique de représentation qui a pour objectif de

soumettre ses sources lumineuses à un traitement mnémonique et pictural. En

effet, la plupart de ses peintures parlent des souvenirs de lumières. »

Erik

Verhagen in catalogue de l’exposition « Mehr Licht », Espace Vallès,

Saint Martin d’Hyères, 2008

Avec

« Quand résonne le silence », Nicolas Delprat se distancie du Minimalisme et pousse plus loin son exploration des potentialités

cinématographiques… Pousse plus loin aussi cette impression de souvenirs

lumineux….

Plusieurs

peintres furent influencés par le cinéma ou prirent en charge les potentialités

de ce médium dans leur travaux picturaux à l’exemple de Francis Bacon qui

concentra les gros plans d’Einseinstein dans le portrait du pape Pie, de Warhol

ou encore avec la Nouvelle figuration, Monory, chassant ses sujets dans la

thématique du film noir. Nicolas Delprat, lui, s’aventure sur les terres du film

d’anticipation.

Ses

œuvres sont donc, elles aussi, habitées de références cinématographiques, où

l’on pourrait citer, Kubrick, Verhoeven, Lynch, Tarkovsky, Spielberg mais Nicolas

Delprat en explore encore une autre dimension.

L’image

cinématographique, comme on le sait, exprime un mouvement, mais celui est fait

d’images fixes, des photogrammes ; Le défilement des images provoque chez

le spectateur un effet de rémanescence, il lui fait en quelque sorte combler

les images manquantes, c’est la part illusionniste du cinéma. D’autre part, la

mémoire auditives, visuelle est mise en branle dans ce même processus afin de

rétablir une continuité visuelle mais aussi narrative car l’image qui défile

est un flux : la rémanescence des images précédentes nous permet donc

d’assurer une continuité. Notre mémoire compense en cela la perte physique des

informations. Que fait Nicolas Delprat ? Il rejoue à sa manière, ce

phénomène, avec un autre médium et il le décale dans le temps. L’expérience

proposée est un quelque sorte un visionnage en différé avec des arrêts sur

images. Que nous reste-t-il d’un film, d’une image, d’un souvenir nous revenons

toujours à cette problématique de la mémoire.

|

| "Perspective 2", courtesy @ Galerie Odile Ouiseman |

L’utilisation

de ces références fait appel à la mémoire et par le même processus que pour les

citations de Dan Flavin ou de James Turrel, Nicolas Delprat fait immerger de

ses tableaux des images que l’on a cru voir mais qui n’existent pas réellement dans

les films référents. Là encore, il joue de notre déficience, de notre part

fantasmatique à créer ou à recréer des images à partir de ce que l’on a cru

voir, des images, qui, nous le sommes intimement persuadés, appartiennent au

film. Mais il n’en est rien. Nicolas Delprat joue donc sur ce premier registre,

d’autre part, il réussit à synthétiser dans ses tableaux une ambiance ou des

ambiances qui mêlent un ou plusieurs films. Pourrait-on parler de construction

d’images archétypales ou de stéréotypes d’images chez Nicolas

Delprat ?

Une

autre constatation importante : l’absence humaine. Nicolas Delprat, dans

les tableaux qu’il nous présente, annihile la présence humaine, du moins en

apparence. les cadres où s’inscrivent reflets, ombres de fenêtres, lueurs sont

inhabités mais Nicolas Delprat nous suggère la présence humaine en creux. En

effet, à l’observation, les paysages déserts recèlent d’une présence invisible,

fantomatique sous formes de traces : grillages, fenêtres, maisons….

|

| "Perspective 3", courtesy @ Odile Ouiseman |

Mais

le plus intéressant est que Nicolas Delprat nous induit dans son dispositif, il

reprend à son compte le principe d’identification, certes ici l’on rétorquera

qu’il n’y a personne à qui s’identifier mais pourtant il nous met en situation

de protagoniste par un effet de caméra subjective. Cette inscription dans le

cinéma se fait aussi par des effets de travellings comme dans Ses tableaux sont construits avec l’échelle

humaine comme référent. De fait, nous nous retrouvons, en quelque sorte, dans

une position d’acteur avec toutes ses implications et ses conséquences. Ce

travail de mise en scène, ce dispositif qui implique notre participation, bien

au-delà du seul regard, nous agrège dans un monde instable et plein d’anxiété En

effet, ces paysages vides, troublés,

incertains sont de natures instables. Monde vibratoire, précaire et éphémère

des nuages, des brouillards…

Les

principales sources dans lesquelles puise Nicolas Delprat, sont la

science-fiction et l’anticipation. En effet, la plupart de ses références

cinématographique « 2001, l’Odyssée de l’espace »,

« Solaris », « Total Recall », pour ne citer que celles-ci,

appartiennent au genre de la SF. Il est à noter que la plupart des évocations

(le terme parait plus approprié que citation) tirent elles-mêmes leurs sources

de la littérature, là aussi s’instaure un jeu entre réinterprétation

cinématographique et réinterprétation picturale.

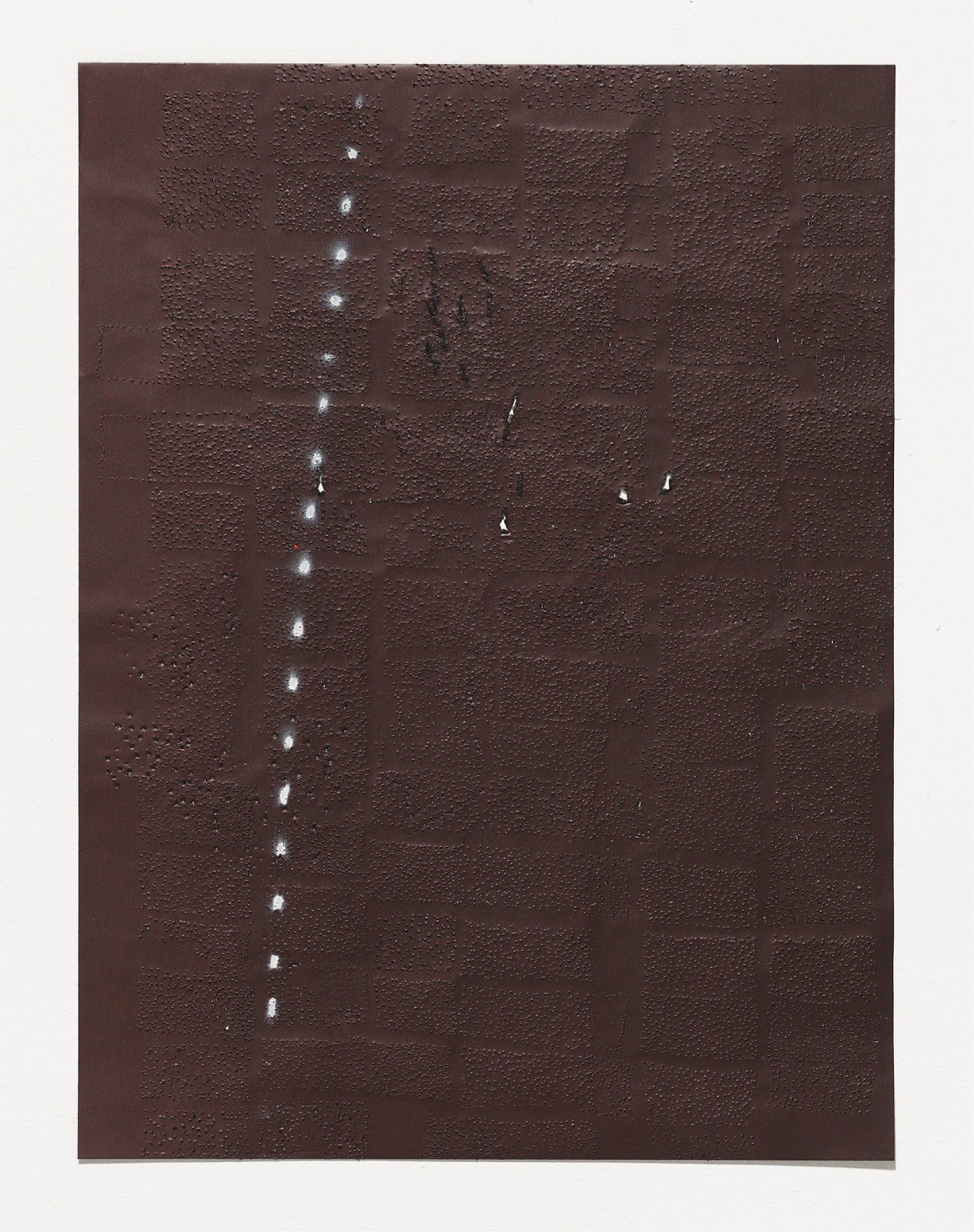

|

| courtesy@Odile Ouiseman |

Le

genre Science-fiction nous donne, a priori, à réfléchir sur le futur, mais bien

souvent, ce discours anticipatif nous renvoie à notre présent et non à notre

futur. Il se fait témoin de notre monde. « Farenheit 451 », discours

anticipatif mais aussi regard sur les sociétés totalitaires, les exemples sont

nombreux. Nicolas delprat investit cette dimension. Il nous donne à voir des troubles, incertaines. le regard se trouve

pris au piège, dans un dispositif formelle : ce jeu avec les perspectives

dans la série éponymes où justement toutes les perspectives qui viennent

traverser le ciel, sont faussées, cette étrange intrication de plans qui se fondent,

dans la série « zones » où l’avant-plan se mêle à l’arrière-plan, où

la trame du grillage semble ne pas trouver sa place, participe au trouble de

notre vision. Ces grillages, évocation politique ? Frontières,

enfermements, camps de rétentions, univers concentrationnaire, Le film d’Alain

Resnais, « Nuit et brouillard » n’est pas loin… Mais les souvenirs se

troublent une fois encore…

|

| courtesy @ Odile Ouiseman |

Les

tableaux de Nicolas Delprat ne reflètent-ils pas cette intuition de l’ère du

soupçon ? Un monde qui ne répond plus à nos questions ? Une métaphore

de l’homme pris dans une post-modernité, un désenchantement où rien ne vient plus suppléer à nos incertitudes, à nos

défaillances ? Quelle alternative nous reste-t-il ? Prendre une route

qui ne mène nulle part, se heurter aux grilles, aux obstacles, saisir

l’insaisissable ? Les grands récits se sont tus et seul résonne le

silence.

« Quand résonne le

silence »

Nicolas Delprat

Du 8

novembre au 12 janvier 2012

Galerie Odile Ouizeman

10/12 rue des Coutures Saint-Gervais

75003 Paris

et

aussi jusqu’au 9 décembre

« Errance »

avec Rachel Labastie

Les Salaisons

25 Avenus du Président Wilson

93230 Romainville

www.salaisons.org